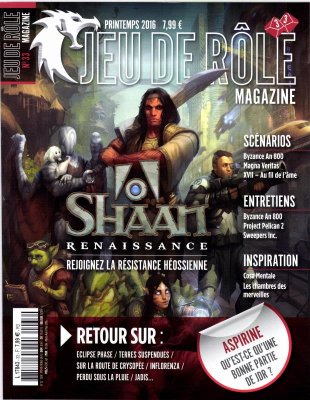

Huldugarn nous confie comment s'est déroulé sa première partie de Millevaux, menée avec Inflorenza Minima, avec ses réussites et ses problèmes.

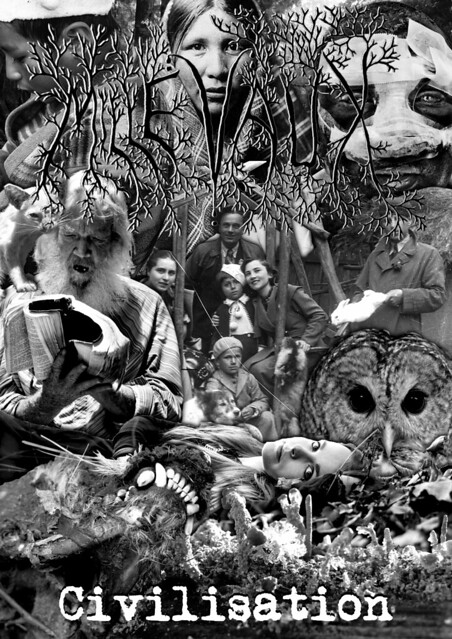

crédits : Al_HikesAZ, Anita363, julochka, reasonable excuse, licence cc-by-nc, galerie sur flickr.com

Communauté de jeux de rôle indépendants

II L'animation : les bases : Animer les scènes spéciales, par Thomas Munier, Coralie David et Jérôme Larré

6 mains et je... argh bon, s'il fallait acheter ce bouquin pour un chapitre, en ce qui me concerne et à ce stade de la lecture, ce serait celui-là.

Alors, les scènes spéciales, ce sont les scènes qui ne sont pas non-spéciales. Euh, archétypales. Ces dernières étant celles qui sont prévues et expliquées dans la plupart des jeux de rôles, comme les scènes d'exploration, d'interaction sociale et de combat. C'est un loooong chapitre, et un booooon chapitre.

On attaque avec des grands principes : non-obligation (on n'est jamais obligé de jouer une scène spéciale, on est jamais obligé de jouer une scène tout court, dirais-je d'ailleurs, mais bon). Fonction narrative : à quoi cette scène va-t-elle servir dans le récit (là encore, les arguments valent pour des scènes archétypales) ? Là, les auteurs prennent une liste de fonctions, qui va servir de fil rouge au chapitre : fonction conflictuelle, émotionnelle, esthétique... Et puis, penser à déterminer un enjeu, une adversité. On va aussi essayer de ne pas perdre de vue les aspects mécaniques liés au jeu choisi, et puis, ne pas oublier qu'on peut transformer une scène spéciale en scène archétypale si ça patine. On est dans un chapitre de grands principes, court et synthétique. La mise en pratique nous attend dans la partie suivante : type de scène spéciale par type de scène spéciale, en en analysant l'utilisation, le déroulé etc selon la fonction choisie.

A quoi ça ressemble ? Les auteurs abordent d'abord les scènes d'attente. Comment faire s'écouler le temps quand on attend, quand on s'emmerde ou qu'on piaffe d'impatience ?

Pour vous expliquer comment les auteurs s'y sont pris : une scène d'attente dévolue à l'épreuve (conflit) pourrait avoir pour fonction de montrer le passage du temps. Par exemple lorsque les joueuses (hihi) sont prises au piège. Alors, quelques questions à se poser pour construire la scène : qu'est-ce qui empêche les personnages de mettre fin à l'attente eux-mêmes (des exemples suivent) ? Comment est-ce que les personnages peuvent avoir l'impression ou savoir que leurs adversaires progressent et pas eux ? etc. Là où la première partie était très courte et théorique, on a là une longue liste de scènes et de fonctions extrêmement inspirante, très pratique, résolument utilisable dès là page tournée, via des propositions, des exemples et des questions à se poser. Et pour le coup, en lisant, j'ai fermé le livre, pensé à la prochaine séance de ma campagne, et décidé de faire autrement. Et je suis persuadé que ce sera bien. Alors voilà, si je devais faire un très beau compliment au livre, qui jusque là m'a bien plu, c'est celui-ci : arriver à fournir des idées, des principes, des mécanismes qui inspirent en maximum et donnent envie de changer des choses dans ses pratiques en sachant que le résultat sera bon. Ou en tout cas qu'il va plaire.

Une liste des scènes spéciales étudiées ? Les batailles, les bivouacs, les cérémonies, les course-poursuites, les flash-back, les flash-forward, les plans, les répétitions, les temps longs (scènes qui s'étalent sur des jours, des mois ou des années)